“歷史學的數字化轉向”已成為學界熱議的焦點,它與日新月異的網絡技術研究交織,引發了一場深刻而持久的激辯。這場辯論不僅關乎研究方法的革新,更觸及歷史學的本質、邊界與未來走向。

一方面,數字技術的迅猛發展為歷史研究開辟了前所未有的疆域。大規模數據庫的建立(如古籍數字化檔案、歷史地理信息系統、社會網絡關系數據庫),使得學者能夠處理以往人力難以企及的海量史料。文本挖掘、數據可視化、社會網絡分析等網絡技術研究方法,讓歷史學家得以發現長時段、大范圍的社會結構變遷、概念網絡演化或群體行為模式,挑戰了許多基于有限材料的傳統敘事與結論。例如,通過對數百年間出版物的詞頻進行大數據分析,可以更客觀地追蹤某種思想或話語的興衰軌跡;利用GIS技術,則能動態重現歷史時期的人口遷徙、貿易路線或戰爭進程。支持者認為,這種“轉向”是歷史學順應信息時代的必然,它提升了研究的科學性、精確性與宏觀視野,是方法論上的一次革命性突破。

另一方面,激烈的質疑與反思也隨之而來。批評者警告,對數字工具和網絡技術的過度熱衷,可能導致歷史學陷入“技術決定論”的陷阱。歷史研究的核心——對意義、語境、個體經驗與偶然性的深度詮釋——是否會被簡化為冰冷的數據關聯與模式識別?算法模型能否理解歷史的復雜性與人性的幽微?數字資源的構建本身并非中立,其選擇、標注與結構化過程已隱含了構建者的主觀判斷與理論預設,可能形成新的“數字鴻溝”或偏見。網絡技術研究往往側重于可量化、可結構化的信息,而大量非結構化、邊緣化或情感性的歷史痕跡可能被忽視,從而無形中窄化了歷史的維度。這場激辯的核心,在于如何平衡“計算”與“理解”、“宏觀模式”與“微觀深描”、“技術賦能”與“人文內核”。

激辯之下,一種更具建設性的共識正在浮現:數字化轉向并非要取代傳統的歷史考據與闡釋,而是與之形成互補與融合。網絡技術是強大的“望遠鏡”和“顯微鏡”,能幫助我們發現新問題、驗證舊假設、呈現新圖景;但歷史的最終解釋權、意義賦予與敘事構建,仍需依賴歷史學家的批判性思維、理論素養與人文關懷。未來的方向或許是培養“數字人文”素養,使歷史學者既能嫻熟運用技術工具處理數據,又能始終保持對技術局限的警惕和對歷史本體的追問。

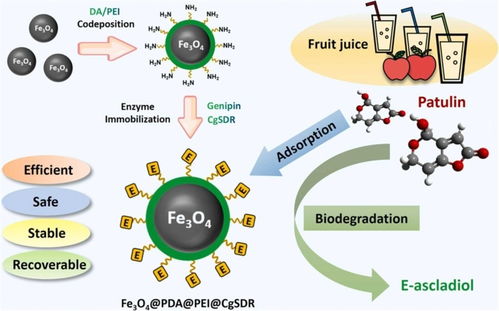

與此網絡技術研究本身也在此互動中獲益。歷史領域提出的關于數據真實性、語境缺失、長時段復雜性等挑戰,正在推動計算機科學、人工智能在自然語言處理、知識圖譜構建、可信計算等方面向更深、更細、更具解釋性的方向發展。

圍繞“歷史學的數字化轉向”與網絡技術的激辯,實質是一場充滿張力的創造性對話。它迫使歷史學重新審視自身的方法論基礎,也促使技術研究融入更多人文思考。唯有在持續的批判、對話與實驗中,歷史學才能在數字時代真正煥發新的生機,而網絡技術也才能找到更具深度與溫度的應用場景。這場轉向,最終指向的不是學科的異化,而是在技術浪潮中,對歷史智慧更深層次的堅守與開拓。